集成电路设计产教融合研学班(中产)

集成电路是信息产业链的核心环节,是国家综合实力的重要标志;

引领科技革命和产业变革的关键力量;

培育战略性新兴产业和发展信息数字经济的重要支持;

国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。

30个省市布局“十四五”,集中力量发展集成电路,致力突破集成电路关键技术。

集成电路设计产业正处于历史发展的新机遇,

其中集成电路设计将重点布局提升——

5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力。

人才短缺矛盾加剧,成为制约我国集成电路发展的首要因素。

【项目概述】

l 源起:为响应国家对集成电路产业的发展目标和未来布局,进一步推动清华大学集成电路学科“双一流”建设,深入落实产教融合战略,满足集成电路产业人才紧缺和升级需求。由清华大学继续教育学院主办,清华大学集成电路学院提供学术支撑,面向社会推出“集成电路设计产教融合研学班”。

l 使命:依托学科优势和技术发展,以国家战略为导向,以应用实战为目标,与产业深度融合,紧跟技术迭代,建立具有清华特色的集成电路技术人才培养标准体系,培养高层次专业技术人才;持续发挥清华的产业影响力和产业引领作用,深度服务集成电路产业发展。

l 目标:培养懂原理、懂技术、懂工程,坚守工程伦理,能够系统性解决实际工程问题的集成电路设计人才。

【培养对象】

具备电子电路或电子信息等专业基础,有志成为综合型集成电路设计工程师的人员

(注:党政机关、国有企业、事业单位领导干部如有报名,需按照中央相关干部管理规定执行。)

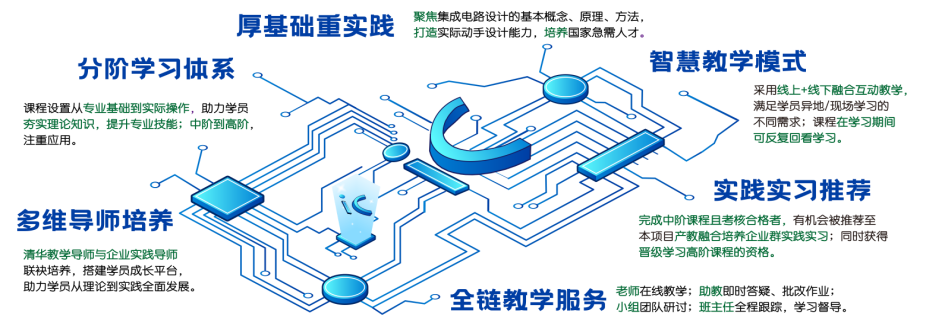

【学习特色】

【项目指导&教学导师】

李越,清华大学继续教育学院,研究员。

清华大学继续教育学院教学委员会主任委员,中国就业促进会副会长,清华大学科教政策研究中心副主任。毕业于清华大学物理系和社会科学系。曾任清华大学教育研究院副院长,书记,清华大学党办副主任、政策研究室副主任,继续教育学院副院长,并曾长期兼任清华大学教育研究会秘书长、清华大学高等教育学会秘书长,中国高等教育学会大学学习科学研究会副理事长,中国智慧工程研究会创新教育专业委员会副理事长等职。

姜汉钧,清华大学集成电路学院,副教授。

2001年本科毕业于清华大学电子工程系,2005年博士毕业于美国爱荷华州立大学电子与计算机工程系。2005年至2006年在美国德州仪器公司从事模拟IC设计工作。2007年起到清华大学工作,现为清华大学集成电路学院长聘副教授、副院长。2015年2月-8月在美国哈佛大学从事访问研究。长期承担“模拟大规模集成电路”、“信号与系统”等课程教学工作。作为负责人承担了“863”计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金资助的多个科研项目。获中国电子学会技术发明一等奖等奖励。现为IEEE高级会员、中国电子学会高级会员、IEEE生医电路与系统学报(TBioCAS)编委、IEEE电路与系统学报II(TCAS-II)编委、《微电子学》编委。研究方向:低功耗模拟与射频集成电路设计、高能效混合信号感知与芯片技术、医疗与健康应用系统技术。

张春,清华大学集成电路学院,研究员。

2000年毕业于清华大学电子工程系,获工学博士学位。同年在清华大学电子工程系任教,2004年起在清华大学微电子所工作,现任集成电路设计与设计自动化研究所所长。作为课题负责人先后承担了国家重大专项“高速串行接口IP核研发与应用”,863项目“超高频(UHF)读写器芯片的研发与产业化”,973项目子课题“可植入无线微电流刺激器的设计与研究”,自然科学基金项目“空间飞行器中实时图像压缩的若干问题研究”等项目的研究工作。讲授研究生课程“数字集成系统设计”,“智能机器人设计与实践”。担任ASSCC、ICTA国际会议的TPC成员,国际自主智能机器人大赛技术委员会主任。

张雷,清华大学集成电路学院,副教授。

2003年毕业于清华大学电子工程系,2006年至2008年,在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)联合培养,2008 年获工学博士学位,2008年至2010年UCLA博士后,IEEE会员。作为负责人/课题骨干主持/参与国家973、863、173、国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目。

邓伟,清华大学集成电路学院,副教授。

2002-2009年在电子科技大学并先后获得学士和硕士学位;2009-2014年在日本东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)获得博士学位和从事博士后研究;2015-2019年在美国苹果公司(Apple Inc.)总部任高级主任工程师,面向无线通信SoC和A系列处理器SoC从事射频、毫米波和混合信号芯片的研发。2019年起到清华大学集成电路学院工作。长期从事射频、毫米波和太赫兹芯片设计与系统集成,主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划课题等一系列国家重点科技项目。现任ISSCC、VLSI和ESSCIRC的技术委员会成员以及IEEE SSC-L期刊副主编,负责射频和无线方向。

吴行军,清华大学集成电路学院 ,副教授。

1992年本科毕业于清华大学电子工程系,获工学学士学位;分别于1994年和2005年获得清华大学工学硕士学位和工学博士学位。1994年8月至今,清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作。2001年至2014年在北京同方微电子有限公司任副总经理,承担第二代居民身份证芯片等智能IC卡芯片的研制和产业化。自2004年始主讲本科生专业基础课程《数字集成电路分析与设计》。

王自强,清华大学集成电路学院 ,副教授。

1999年在清华大学获得学士学位,2006在清华大学获得博士学位。同年在清华大学微电子所任教,2015年任副研究员。从事CMOS模拟集成电路设计方面的研究,主要包括低频、低功耗传感器检测电路和高速串行接口电路设计等方向。作为核心骨干参与了核高基“高速串行接口IP核开发及应用”863“40Gbps高速串行接口PHY关键技术研究”、国家自然科学基金“应用于下一代100Gbps以太网的高速串行接口PHY关键技术研究”等多项项目。著有《CMOS集成放大器设计》一书。承担“模拟集成电路分析与设计”课程。

李福乐,清华大学集成电路学院 ,副教授。

1996年7月获得西安电子科技大学工学学士学位;1999年4月获得西安电子科技大学工学硕士学位;2003年4月获得清华大学工学博士学位。博士毕业后留校从事集成电路设计方面的科研与教学工作。作为课题负责人和技术骨干参加过973/863/ 重大专项课题和横向科研课题,涉及射频/模拟/数模混合集成电路设计等领域,已有芯片研制成功或作为IP在系统芯片中得到应用。特别在数据转换器这一块,已成功研制了12bit/1GHz、14bit/500MHz、14bit/250MHz等高性能模数转换器,对相关架构和电路设计技术进行了深入研究,具有较为深厚的技术积累。

李翔宇,清华大学集成电路学院 ,副教授。

IEEE/中国密码学会/中国计算机学会会员,博士生指导教师。2000年毕业于清华大学电子工程系,获微电子与固体电子学学士学位,2006年1月毕业于清华大学微电子所,获电子科学与技术专业博士学位。毕业后赴比利时IMEC进修,2006年进入清华大学微电子学研究所任教至今。主要研究方向有物联网与智能感知、信息安全集成电路、高能效SoC设计。

陈虹,清华大学集成电路学院 ,副教授。

2005年7月毕业于清华大学电子工程系获工学博士学位。IEEE高级会员,IEEE异步电路会议(ASYNC)技术委员会委员。分别于2006和2016在美国Nebraska大学医学院和佐治亚理工做访问学者。长期研究异步类脑计算以及领域专用处理器,研究方向包括异步电路设计、亚阈电路设计、基于多传感器的数据融合技术及图像识别技术、异步神经网络加速器、异步脉冲神经网络等。研究成果主要应用于骨科手术监测系统、医疗/健康/火灾等信息采集与智能处理系统等。

注:师资如遇调整,以实际安排为准

【学习设计】

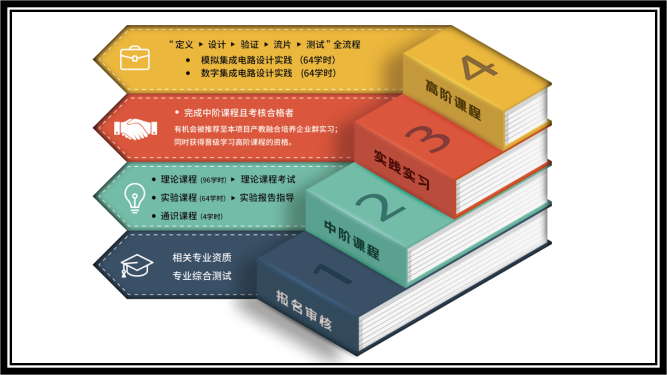

【报 名 审 核】

1、报名申请:报名学员需提交报名申请表。

2、报名审核:主要考察学员的专业知识基础。学员应具备电路原理、信号与系统、数字逻辑等课程或相近课程的学习经历。报名学员可以选择以下两种方式之一通过报名审核。

①提交本科生或研究生成绩单,成绩单应显示已通过以下课程的学习:(i)至少一门电路基础课,包括但不限于电路原理、电子电路等;(ii)信号与系统,或控制原理,或其他相近课程;(iii)数字逻辑,或其他相近课程,选修数字集成电路相关课程者必须提供。提交的成绩单审核通过后,可以参加学习。

②参加基础课程的线上考试,考试内容包括电路原理、信号与系统、数字逻辑等基础知识(考题形式:选择题;考试时长:60分钟)。考核通过者,可以参加学习。

【中 阶 课 程】

中阶课程由理论课和配套实验课组成,全面涵盖模拟和数字集成电路设计的基本概念、核心原理、基本方法和关键技能。通过深入浅出的理论教学和手把手的实验教学,培养学员成为掌握集成电路设计全套基础知识体系、具备模拟和数字芯片设计各项基本技能的高水平工程技术人员。

内容 | 课程名称 | 课程内容 | 学时 | 学分 |

通识课程 | 工程伦理 | 工程实践中的伦理问题,以及处理工程伦理问题的基本原则和工程伦理规范。 | 4 | / |

专业 理论 课程 | 模拟大规模集成电路 | 1. CMOS器件物理基础 2. 单级放大器 3. 放大器的频率特性 4. 差分放大器 5. 电流镜与电压源 6. 反馈 7. 运算放大器 8. 稳定性与频率补偿 9. 噪声 10. 非线性与失调 12.模拟大规模集成电路设计前沿Ⅱ | 48 | 3 |

数字大规模集成电路 | 1. MOS场效应晶体管 2. 数字集成电路的速度 3. 数字集成度的功耗 4. 互连线 5. 组合逻辑门的设计 6. 时序逻辑 7. 时钟技术 8. 数据通路 9. HDL与设计方法学 10、VLSI的高能效设计 12.数字大规模集成电路设计前沿Ⅱ | 48 | 3 | |

实验 课程 | 模拟电路仿真与设计 | 实验一、EDA软件使用基础知识 实验二、电路仿真基础知识 实验三、gm/id仿真方法 实验四、单管放大器设计 实验五、差分放大器设计 实验六、两级放大器设计 | 32 | 2 |

数字电路设计与验证 | 实验一、组合逻辑电路及仿真软件使用基础知识 实验二、简单时序逻辑电路实验 实验三、复杂时序逻辑电路 实验四、微处理器 实验五、综合及门级仿真 实验六、信号处理电路 | 32 | 2 |

注:课程安排如遇调整,以实际安排为准。

③教学辅导:清华大学集成电路教师全程在线辅导;企业实践导师督导实操、报告指导;专业助教在线答疑、批改作业;班主任学习管理,全方位保障教学进程与效果。学习期间,会为每位学员开通可远程登录的设计服务器账号,提供业界通用设计软件授权。

④课程考核:完成全部学习,需参加课程考试,考试通过后,可获得学分项目证书。

⑤参考书目 :

P. E. Ellen,《CMOS模拟集成电路设计》,电子工业出版社,2005。

B. Razavi,《模拟CMOS集成电路设计》,西安交通大学出版社,2003。

Neil H.E. Weste, David Money Harris,《CMOS超大规模集成电路设计》,电子工业出版社,2012。

甘登岱,田富鹏,朱利娜, 《EDA工具培训教程》,机械工业出版社,2005。

【实 践 实 习 推 荐】

完成中阶课程且考核合格者,有机会被推荐至本项目产教融合培养企业群(北京市集成电路产教融合基地、清华校友总会集成电路专委会会员企业、清华大学集成电路学院产教融合实践基地企业)实习;同时获得晋级学习高阶课程的资格。

【后 续 衔 接 学 习】——【集 成 电 路 设 计 产 教 融 合 研 学 班 (高 阶)】

①高阶学习资格:

l 完成中阶全部课程学习,并且考核合格的学员,可申请报名参加高阶班学习。

注:学习内容及费用详见高阶班简章。

②高阶课程概述:

高阶课程中,学员在教师和助教的引导下,独立完成一颗模拟芯片和一颗数字芯片的“定义—设计—验证—流片—测试”全流程,深入理解中阶课程所学习的集成电路设计原理、方法和理念,熟练掌握原理图和版图设计验证的全套EDA工具,对芯片设计的全流程形成直观认识,培养深刻理解和掌握集成电路设计全流程知识和技能的高层次工程技术人员。

③产教融合链接:

完成高阶课程考核通过者,可进入清华大学集成电路专业平台优秀学员库共享资源。

【报名须知】

n 学习安排

1) 教学方式:线上直播+回看学习;根据疫情防控情况,相关课程可安排部分学员到现场学习与交流。

2) 教学安排:理论课程每周六日上课1天,实验课程拟集中4天学习,通识课程在学习期内自行安排,项目共计164学时。

3) 学习时间:2022年12月—2023年5月。

4) 教学平台:雨课堂/腾讯会议等。

5) 直播现场:清华大学继续教育学院、清华大学集成电路学院、北京市集成电路产教融合基地等。

n 学习证书

修完全部课程经考试合格者,将获得清华大学终身教育处颁发的集成电路学院和继续教育学院举办的“集成电路设计产教融合研学班(中阶)”学分项目证书,加盖“清华大学继续教育证书专用章”,证书编号可登录清华大学继续教育与认证网站查询http://thtm.tsinghua.edu.cn。

n 学费标准

学 费:19,800元/人,包括课程研发、课程讲授、学习考核、教学管理费等,学习期间交通食宿自理。

n 汇款账号

请以银行汇款方式缴纳至清华大学账户,汇款后请将汇款底单发送至项目负责人处,并注明开票名称。

开户行:工行北京分行海淀西区支行

户 名:清华大学

帐 号:0200 0045 0908 9131 550

备 注:继教学院(2225610018)+学员姓名

n 报名咨询

黄老师 联系电话:13910759576

王老师 联系电话:13581538883

地 址:清华大学创新大厦B座7层(100084)

【清华大学继续教育咨询与投诉电话】(400-818-0909)

【招生截止时间】截至2022年12月23日

京ICP备2022013960号

京ICP备2022013960号